Одна из важнейших частей проекта «Ёла» — сбор информации о детях, которые строили промысловые лодки на Соломбальской судоверфи во время войны. Наверное, самое ценное, что даётся нам во время этой работы — это возможность поговорить с непосредственными свидетелями и участниками событий, теми самыми детьми-судостроителями военного времени.

Первым таким человеком стала Нина Алексеевна Дремова. В семнадцать лет её привезли из деревни Дьяконово, Вилегодского района в Архангельск — работать на Соломбальскую судоверфь.

О военных днях, бумажных окнах, работе до крови, и о, том что было пережито «всё, всё, всё», Нина Алексеевна рассказала в интервью проекту «Ёла».

ТРУДОВАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ

Как нас призвали на верфь? Взяли силой. Каждого мобилизовали, как в армию.

Брали ребят по пятнадцать, шестнадцать лет. Мне тогда было семнадцать, я ходила в селе в пятый класс.

Никого не спрашивали, учится, не учится, хочет, не хочет. Война, в Архангельске нужны рабочие, значит, надо. И всё.

Я помню — это было пятого апреля сорок третьего года.

Из деревни ехали поездом. В Соломбалу шли пешком, по деревянному мосту.

ТОПОР В РУКИ — И РАБОТАЙ

В Архангельске нас поселили в общежитие, кого по двое-трое, кого по пятеро. Шесть месяцев мы учились в школе ФЗО, а потом топор в руки — и работай.

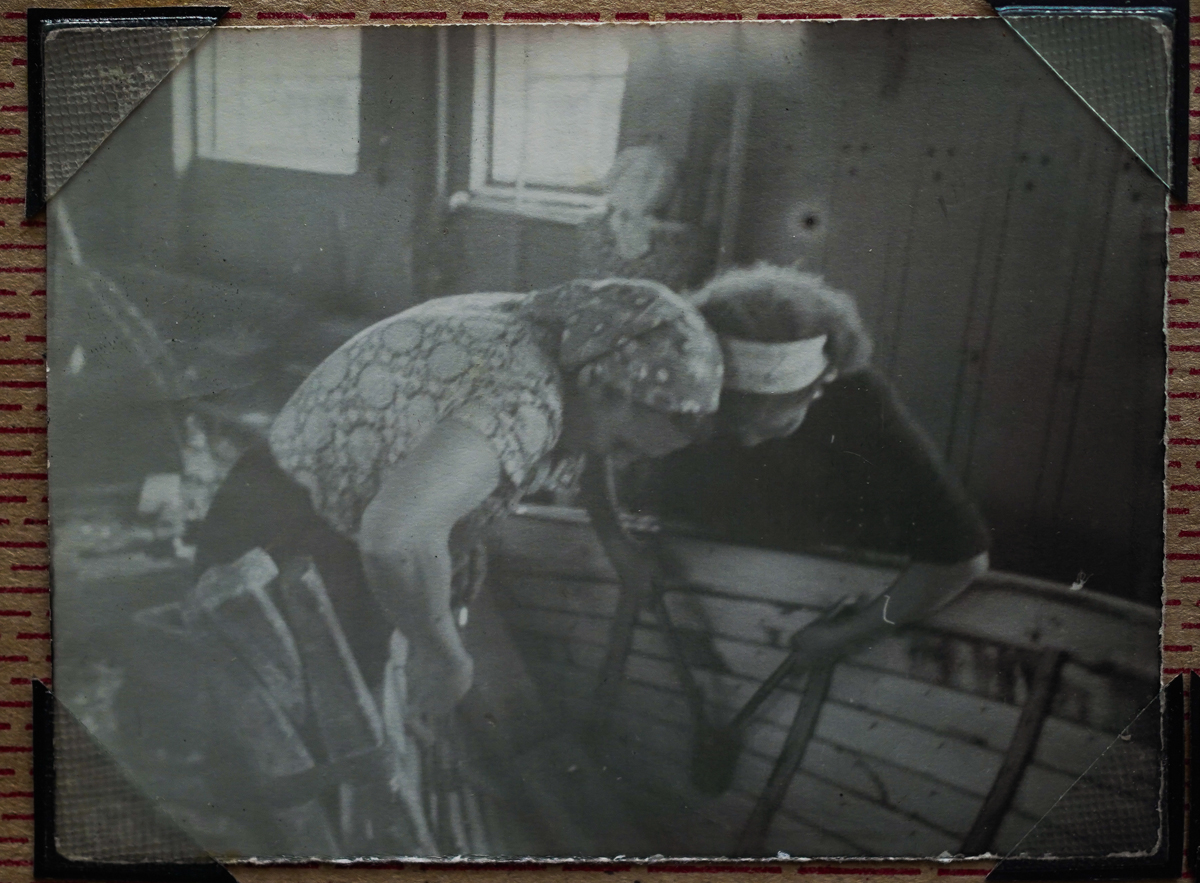

Первое время я приглядывалась, как работать, а потом стала сама — киль тесать, доски прикладывать.

Специальность у меня была — шлюпочник. Работа мужская, как не тяжело? Тяжело, конечно. Дори вон какую надо было построить…

ЧТОБЫ КРОВЬ ИЗ НОСУ ШЛА

Работать надо было много, план [на предприятии] был большой. Придёшь к начальнику, он говорит: «Надо сделать то-то, то-то и то-то. Надо работать так, чтобы кровь из носу шла!»

Был у нас такой начальник Лисицын, его уж давно нет [в живых].

В бригаде нас было шесть человек — и ребят, и девчат. Доску пригибать — четверо, клепать — двое.

Шпангоуты ставили. Топор, рубанок, гвозди — всё в руках было. Шпунтовый набой ставишь, надо по полу ползать, причертить его, подтесать по-хорошему…

Бакфанеру такую привезут, что ни топор, ни рубанок её не берёт. Недаром у меня руки болят.

Из [бакелитовой] фанеры мы строили шлюпки: пятёрки, нулёвки, они шли на морские суда. Дори шли на Соловки, карбаса тоже куда-то сдавали.

Строили катера — я и фундамент под мотор делала. Раз мне стало плохо на катере, ребята меня унесли в медпункт. Всё внаклонку, всё тяжело было.

Работали по двенадцать часов. Выходной один — воскресенье. По выходным никуда не ходили, боялись — город!

Зарплату нам платили, но немного, не помню сколько. Маечку можно было купить, чулочки.

(Прим. ред. — Валентина Павловна Матонина, которая также работала на верфи подростком, вспоминает, что на всю зарплату — двести рублей — можно было купить на рынке одну буханку хлеба).

БУМАЖНЫЕ ОКНА

Было голодно. Хлеба нам давали по четыреста граммов, потом директор Батиевский выхлопотал ещё по двести, и стало шестьсот граммов. Когда жили в общежитии, давали нам ещё тресковые головы. Талоны на крупу были — кто потеряет, кто чего… Вот так и жили.

После общежития нас переселили в бараки. Окна бумажные — и зимой, и летом. Придёшь домой, света нет, холодно — живи как хочешь!

Всё пережито, всё, всё! Холод, голод и тоска… По дому скучали. И поплачем, и песен попоём, всё поделаем.

КАК ОБЪЯВИЛИ ПОБЕДУ

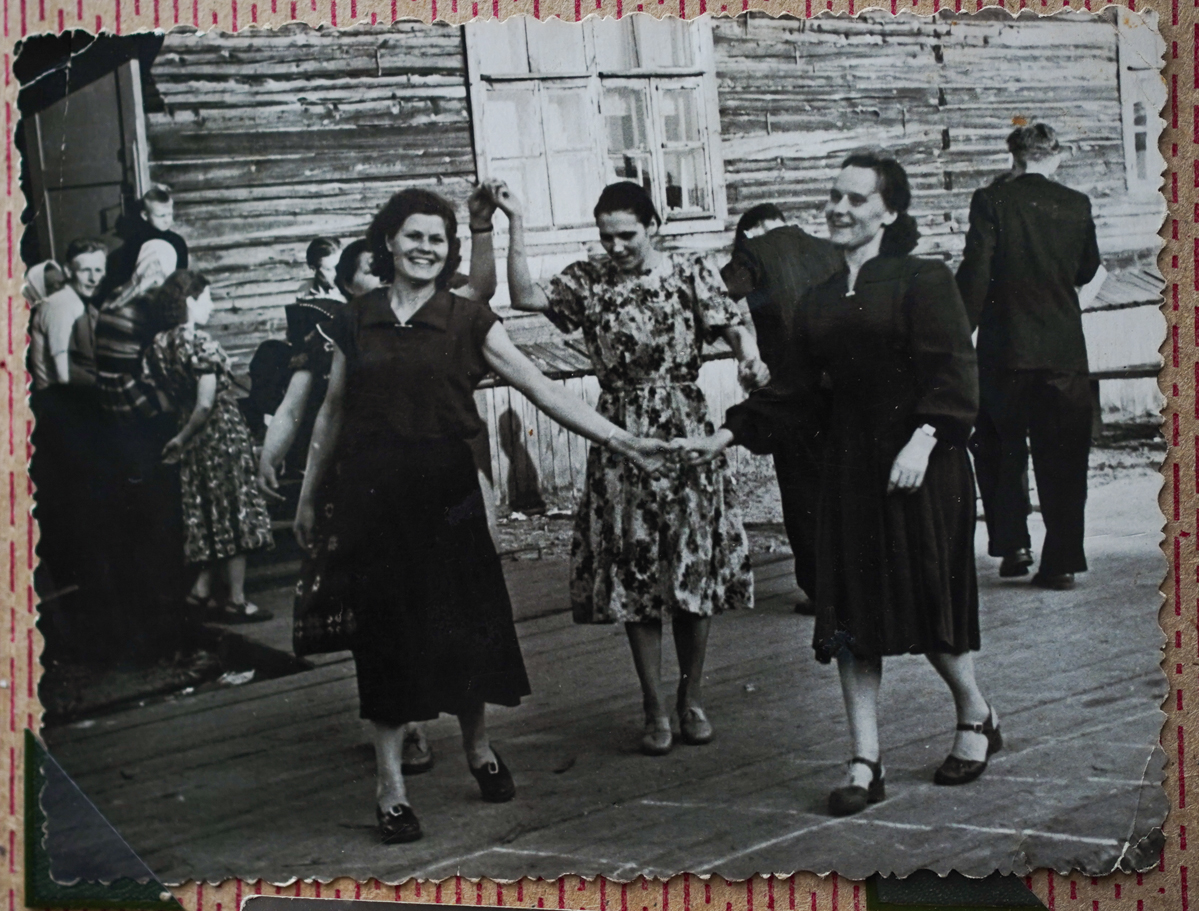

О победе нам сказал в общежитии дядя Саша Дурынин. Война кончилась! У нас большой был стол, мы все на него заскочили и давай плясать от радости.

СЕМЬЯ И ДЕТИ

С мужем мы познакомились на судоверфи, он работал в другой бригаде. Ходил в общежитие, ходил… Потом перешёл в шлюпочный цех. Познакомились поближе и поженились, пошли дети…

Дом, в котором мы сейчас живём, наши мужчины сами построили, мы в него переехали в пятьдесят восьмом году.

В посёлке [у верфи] был клуб, назывался «чудильник». Мы туда ходили с мужем танцевать.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Когда война закончилась, у нас стал обычный рабочий день. Открылся кооперативный магазин, там уже можно было купить и крупы, и хлеба. Тогда стало полегче немножко. Но всё дорого было.

Денег не хватало, а детей маленьких как-то надо кормить (прим ред. — у Нины Алексеевны с мужем Виктором родилось трое детей). За садик мы тоже платили. Займёшь, потом получку отдашь и снова занимаешь — надо было как-то выживать.

Всё было пережито, всё.

ДОСКА ПОЧЁТА

После войны меня отмечали много [благодарностями]. Медали, похвальные грамоты есть, на городской доске почёта я была.

Мне давали учеников. Я много ребят выучила [на верфи]. А как не учить?

Раз в пятьдесят четвёртом году пришёл начальник в цех и удивился: «Что у вас женщины-то делают?»

А вот, женщины… Война всё заставила делать!

ПОСЛЕСЛОВИЕ: в феврале 2025 года Нине Алексеевне Дремовой исполнилось 99 лет. Всю свою жизнь она проработала на Соломбальской судоверфи и вышла на пенсию в 1985 году.

Нина Алексеевна живёт в том же доме, который в пятидесятые годы построил её муж вместе с другими работниками верфи. Мебель в её квартире также сделана руками мужа.

С Ниной Алексеевной живёт дочь Елена. Она надеялась, что в этом году у них с мамой получится переехать в новую квартиру, потому что их дом признан аварийным — но оказалось, что новой квартиры Нине Алексеевне не положено.

У Нины Алексеевны много наград — она ударник коммунистического труда, ветеран труда, ветеран Великой Отечественной войны и победитель нескольких соцсоревнований.

Нина Алексеевна говорит, что никого из её подруг нет в живых, и Господь не берёт её на тот свет.

Когда мы уходили после интервью, Фёдор кланялся — до земли.

Текст и фото: Катя Суворова

Разговор: Фёдор Пильников

#ПроектЁла #Ёла

Проект реализуется Товариществом поморского судостроения при поддержке Фонда президентских грантов совместно с Северным морским музеем, Северным Арктическим федеральным университетом и Российским военно-историческим обществом.