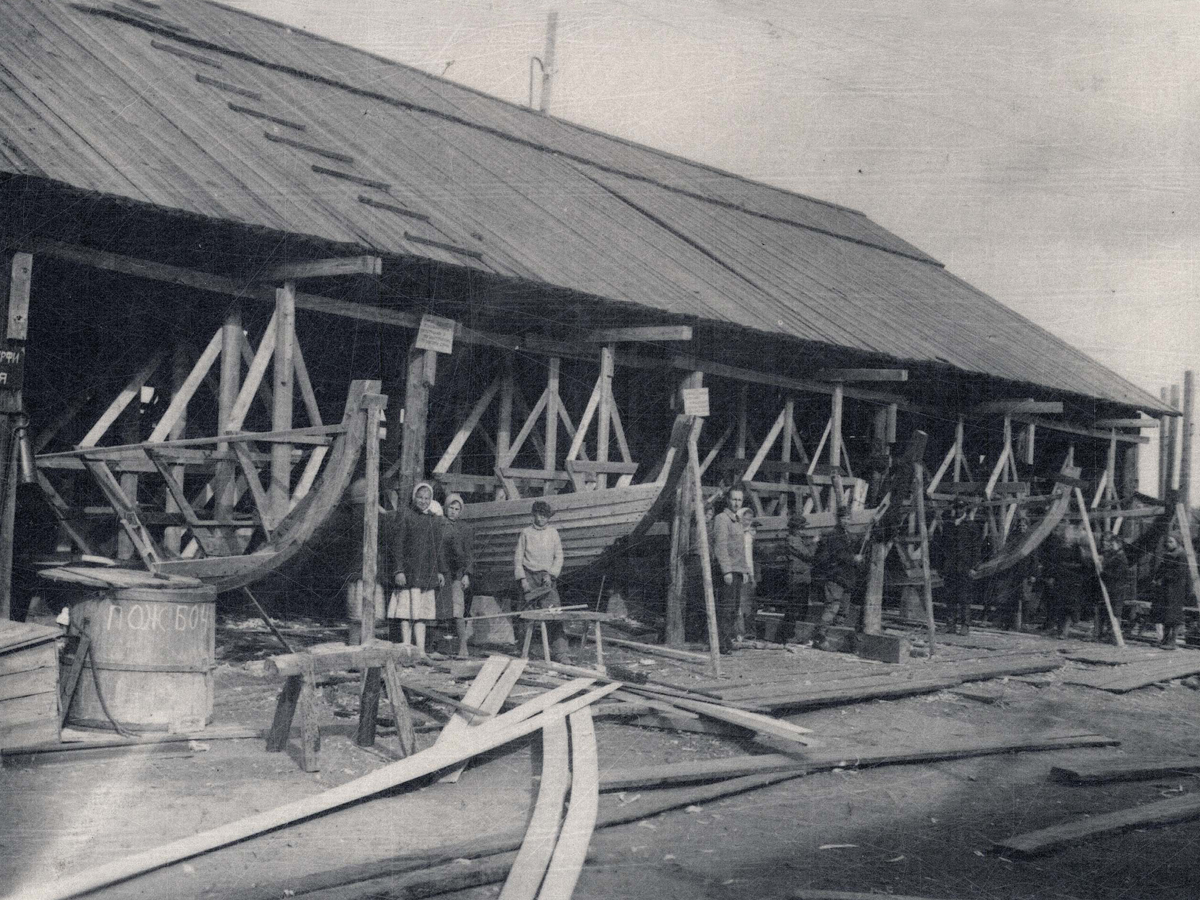

Центральное место в проекте «Ёла» занимают подростки-судостроители, их опыт и их история. Мы хотим построить «детскую» ёлу, как они, мы ищем их самих — тогдашних детей, теперешних 99-летних бабушек и дедушек, берём у них интервью (большая удача, что это ещё возможно), встречаемся с их родными, собираем воспоминания, документы и фотографии. Мы называем их труд подвигом, и это правда — дети строят промысловые лодки, чтобы спасти город от голода… Говоря о подвиге, мы подразумеваем, что они совершили очень тяжёлую работу ради очень важной цели — но через расстояние в 80 с лишним лет нам трудно понять, до какой степени эта работа была тяжела на самом деле.

Часть обстоятельств и условий жизни и работы соломбальских детей-судостроителей восстановил в своей книге о промысловых ёлах историк и краевед Руслан Давыдов. Работая с архивными документами, он собрал фрагменты той истории, которой сегодня мы хотим поделиться с вами.

Итак, подростки-судостроители, трудовые переселенцы военного времени. Что мы о них знаем? Прежде всего, то, что они были призваны работать на верфь, чтобы заменить призванных на войну взрослых работников предприятия.

Почему они будут строить именно ёлы? Потому что с началом войны на предприятии возникли перебои с поставками пиломатериалов: на верфь приходил по большей части короткомерный лес или «коротьё» — так что в Москве было принято решение переключить Архангельскую судоверфь на малые промысловые суда. Это то, что касается дефицита леса.

Для восполнения дефицита кадров Народный комиссариат рыбной промышленности постановляет «передать часть поступающих из первой партии переселенцев Архангельской судоверфи, а также обеспечить полностью второй набор в школу ФЗО».

ФЗО — школа фабрично-заводского обучения. А кем (и откуда) были эти переселенцы? Судя по воспоминаниям ветеранов и работников судоверфи — жителями Архангельских деревень и сёл, направленными в Архангельск на работы… Судя по документам — голодными и холодными людьми, детьми и взрослыми, прибывшими из сельской местности практически без вещей.

24 июля 1943 года директор Архангельской судоверфи Андрей Михайлович Батиевский отправляет в тот же Народный комиссариат рыбной промышленности срочную телеграмму, в которой сообщает, что для работы на верфи прибыли 330 переселенцев — «все разутые, без нательного белья, имеет место вшивость». Он просит Москву об отправке белья, обуви, теплых, вещей, спецодежды и постельных принадлежностей для учеников школы ФЗО. «Положение угрожающее, без одежды охрана труда к работе не допускает», — говорится в телеграмме.

10 августа того же года в Москву приходит ещё одна телеграмма.

В своей книге Руслан Давыдов приводит её полный текст: «Прибывшие переселенцы большинстве истощенные усилилась заболеваемость цингой зпт смертность один случай тчк Прошу Вашего указания Тупикову отпустить Рыбокомбината двтчк некондиционных консервов тысячу банок тюленьего жиру пятьсот килограмм также отпустить склада Севрыбснаба валянных салог взрослых сто пар детских пятьдесят 129725 Батиевский».

Ещё через пять дней — третья телеграмма: «Дополнение нашей 1297 еще один смертный случай положение тяжелое тчк Просим удовлетворить нашу просьбу».

Три дня спустя в Главсеврыбпром приходит радиограмма из Москвы: «Отпустите Архангельской Судоверфи пятьсот килограмм тюленьего пищевого жира зпт одну тысячу банок некондиционных консервов зпт сто пятьдесят пар валенок том числе пятьдесят детских».

Такими были переселенцы-работники Соломбальской судоверфи — умирающими от голода, больными, истощёнными, раздетыми и разутыми, расселёнными в бараки с окнами, заклеенными бумагой.

Тюлений жир, некондиционные консервы, пятьдесят пар детских валенок… Вот всё, что было доступно, чтобы сохранить новых работников от голодной смерти, цинги и холода — но дирекция судоверфи смогла накормить, одеть и выучить своих новых работников.

Работа шла тяжело — подростки, включая девочек, с нуля учились работать топором, мальчики-кузнецы, вчера вышедшие из ФЗО, ковали болты, рулевые навесы, детали рангоута и такелажа. Их обучали немногочисленные взрослые — чаще всего пожилые, негодные к военной службе по состоянию здоровья, инвалиды 3 и 2 групп.

Для выполнения поставленного в Москве производственного плана требовалось 50 квалифицированных плотников и 30 кузнецов — на Соломбальской судоверфи работало 17 плотников (из них семеро с инвалидностью) и 15 детей-кузнецов. Достигшие призывного возраста подростки уходили на фронт.

Рабочий день длился 12 часов, и послаблений для детей-судостроителей не было…

#ПроектЁла

Текст подготовлен по материалам книги «Промысловые суда типа «ёла» на Европейском Севере России и РСФСР (1860-e — 1940-е гг.)» / Р.А. Давыдов, УрО РАН, Екатеринбург, 2024.

Проект реализуется Товариществом поморского судостроения при поддержке Фонда президентских грантов совместно с Северным морским музеем, Северным Арктическим федеральным университетом и Российским военно-историческим обществом.